«Записываешь лекцию, а тетрадь потом сдаешь в секретный отдел». Как была устроена работа советских ученых, работавших в атомной промышленности

В первые пять лет существования города Озерск приехавшие туда жители не могли из него выехать. Почему? И что на эзоповом языке советской атомной промышленности значили слова «астеновегетативный синдром»?

16 июля 1945 года на полигоне в пустыне штата Нью-Мексико США впервые испытали ядерное оружие. Чуть меньше месяца спустя американские бомбардировщики сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Советское правительство, встревоженное созданием оружия доселе невиданной мощности, вступило в ядерную гонку. По всей стране аврально были мобилизованы сотни ученых для развития советской атомной промышленности. Развернувшаяся холодная война породила невиданные формы секретности в этой области по обе стороны железного занавеса. Андрей Вдовенко — о том, как жилось советским ученым, которые работали «под грифом».

Жить

Советское ядерное ведомство — Первое главное управление (ПГУ), затем преобразованное в Министерство среднего машиностроения (Минсредмаш), — было таким государством в государстве. У него были свои войска, стройки, снабжение и штат в миллион человек. Соответственно, были у Минсредмаша, одно из прозвищ которого в обиходе — Средняя Маша, и свои поселения, вплоть до городов. Они вырастали вокруг урановых шахт, строительных комбинатов, химических заводов, полигонов и лабораторий, которые в 1950–1960-е стали получать статус НИИ.

Приоритетом огромного атомного хозяйства СССР, особенно на первом этапе, были научные разработки. Лаборатории ПГУ открылись по всей стране: от Москвы, Подмосковья и центральной части страны до Урала, Абхазии и Сибири. Если к концу 1945 года их было 20, то уже через год их число превысило сотню.

Чтобы сохранить секретность, скрыть масштаб работ и ведомственную принадлежность, а также дезориентировать зарубежные разведки, лаборатории и НИИ имели двойное подчинение.

Формально они относились к какому-нибудь институту, например Физическому при АН или Физико-химическому (ФХИ) имени Л.Я. Карпова, но на деле подчинялись ГПУ-Минсредмашу. Так, пока лаборатория числилась за Министерством химической промышленности, строил, снабжал и обеспечивал заказами ее Минсредмаш. Сами законспирированные научные организации получали условные названия вроде «предприятие п/я № 100» и позывные для связи.

Как и другие атомные объекты, лаборатории и научно-исследовательские институты прятались в ЗАТО — закрытых административно-территориальных образованиях. Это были поселки и целые города за колючей проволокой, доступ в которые простым смертным был запрещен.

ЗАТО получали кодовые названия, например Арзамас-16 (Саров), Свердловск-44 (Новоуральск), Челябинск-40 (Озёрск). Их не наносили на карты вплоть до начала 1990-х годов. Сведения о рождаемости и смертности в них закрепляли за соседними регионами — тоже ради конспирации. Вокруг поселения возводился двухметровый и выше забор (иногда в два и даже три ряда) с колючей проволокой, КПП, угловыми вышками и вооруженной охраной с собаками. Более того, прилегающую к закрытому поселению территорию, например в 25 километров, нередко зачищали: вводили особый паспортный режим, переносили предприятия, организации вроде пионерлагеря, училища или санатория и даже населенные пункты.

Кроме полностью закрытых были и так называемые условно-закрытые поселения. Например, Обнинск в Калужской области или подмосковная Дубна. В них тоже действовал режим, но с оговорками. Так, в Обнинске располагалась первая атомная электростанция, которая стала главным объектом «ядерного интуризма» в СССР. Согласно протоколу, перед приходом зарубежных гостей на объекте полагалось снимать оружие с охранников и стенгазеты, которые «по режимным соображениям нецелесообразно оставлять для обозрения иностранцам».

Наиболее строгими условия были первые пять-десять лет после создания ЗАТО. А самый жесткий режим был установлен в Озёрске: из этого закрытого города в первые пять лет его существования жители не могли выезжать в принципе.

Даже после того, как в 1950-х годах режим смягчили, самовольно покидать ЗАТО запрещалось, за это можно было сесть на срок от пяти до восьми лет. Присутствие людей, не связанных с работой на закрытой территории, не допускалось категорически. При каждом возвращении в нее, например из командировки или отпуска, нужно было составить доклад с указанием фамилий всех лиц, с которыми общался на «большой земле».

Сотрудники давали подписку о неразглашении. Она категорически запрещала что-то рассказывать о ЗАТО и своей работе кому бы то ни было. Сами работники тоже были законспирированы. Например, главный научный сотрудник ядерной лаборатории мог числиться «старшим инженером на Мехзаводе».

Следили за соблюдением режима так называемые первые отделы МГБ-КГБ. Сотрудники госбезопасности не только требовали соблюдать секретность и государственную тайну, но и вели слежку: прослушивали телефоны и частные разговоры, читали переписку. В то же время власти всячески агитировали жителей ЗАТО быть бдительными и соблюдать режим, помнить, что империалисты всё время готовятся развязать новую войну.

Впрочем, ЗАТО хоть и были клеткой, но по советским меркам клеткой золотой. Это был особый мир с элитарными поселениями, привилегированным снабжением и повышенными материально-бытовыми стандартами.

Закрытые территории находились на федеральном содержании и получали большой бюджет. Они строились как своеобразный идеал социалистического города. Хорошая, не в пример остальной стране, обеспеченность жильем, магазины, кинотеатры, бассейны, детские учреждения, театры, поликлиники без очередей и возможность не закрывать дверь, уходя из дома, потому что преступности нет, — ЗАТО даже называли городами-курортами.

Под стать были и условия труда с уровнем жизни: зарплаты выше в полтора-два раза, чем в обычных городах, высокие премии, надбавки за секретность и отпускные. В магазинах было всё. Жители ЗАТО активно познавали буржуазную радость потребления, покупая транспорт, технику, мебель. Им казалось, что они уже живут при коммунизме. Порой привыкшие к хорошим условиям «затошники» просили построить в каждом квартале бассейн или продавать в магазинах только импортные товары повышенного качества.

Закрытые города возводились по типовым проектам, поэтому они так похожи друг на друга. Их малоэтажная застройка с портиками и лепниной неоклассического стиля, потом сменившаяся кирпичными и панельными домами, просторные проспекты и кованые решетки могли соседствовать с зоной для зеков: заключенные работали на стройках, а также, к примеру, на урановых рудниках.

Были в ЗАТО и свои уникальные особенности. Например, в Обнинске магазин носил название «Радий». А еще в городе и сегодня можно купить фирменный хлеб «Берилл» — в честь бериллиевого реактора, с которого начинался наукоград.

Читайте также

Трехметровые потолки, паркет и кафель, собственная ванна, иногда биде, которым не умели пользоваться, парки, клумбы и развлекательные учреждения, креативные детские площадки… В таких условиях жили и работали отгороженные от остального мира культурные герои эпохи, «Прометеи ядерного века» — физики. Это были самые разные люди: вольнонаемные вчерашние аспиранты и большие ученые, немецкие специалисты, бывшие зеки и военнопленные.

Только переехав, новоиспеченный атомщик получал комнату. Если обзаводился семьей — отдельную квартиру, а если повезет — собственный коттедж или быстровозводимый финский домик, заводы по производству которых СССР получил от Финляндии в качестве репараций. Для простого советского человека уже одно это было недосягаемой роскошью.

Так что, хотя атомщики и жили за колючей проволокой с многочисленными ограничениями и реальной опасностью — радиацией — по соседству, они находились в лучших условиях, чем большинство населения Советского Союза. Это была такая компенсация от правительства за жесткий режим и важность решаемой задачи.

Работать

Все особенности режима работы атомщиков регламентировались приказами и инструкциями по соблюдению гостайны. Как правило, они отражали требования всесоюзных кампаний по усилению бдительности и секретности.

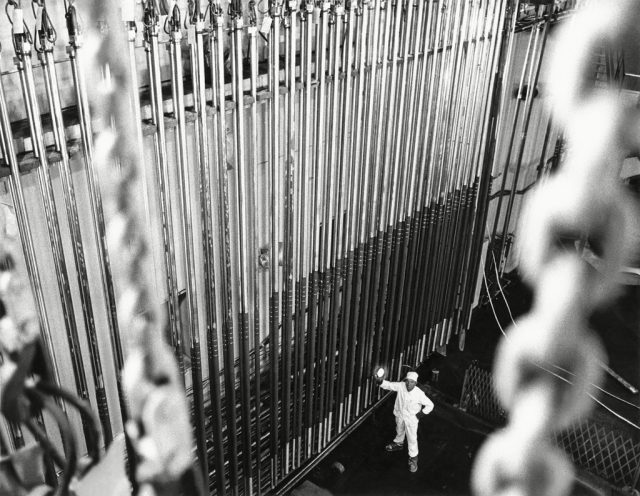

Главным режимным объектом была «зона» — особо охраняемый периметр вокруг основного объекта ЗАТО: института, лаборатории или завода. Допускали в нее только по постоянным и временным пропускам — карточкам с разноцветными штампами, например в виде зверюшек. При этом пропуск действовал, как правило, только в определенной части зоны, и сотрудник мог дойти по нему только до своего рабочего места и никуда больше. Научных работников специально локализовывали, отгораживали друг от друга, чтобы каждый знал только то, что ему положено, — такую систему использовали и в Манхэттенском проекте.

«При составлении документов ограничиваться минимальными секретными сведениями, выполнять только те работы и знакомиться только с теми документами, к которым имеют отношение по роду служебных обязанностей, не держать во время работы секретные, совершенно секретные и документы особой важности в положении, удобном для обозрения их лицами, хотя бы и допущенными к таким работам, но не имеющими к ним прямого отношения».

Из инструкции по внутриобъектовому режиму и обеспечению режима секретности Обнинского филиала Физико‑химического института им. Л.Я. Карпова, 1966 год

Все двери на режимном объекте опечатывали. Тот, кто этого не делал, становился нарушителем. Это был такой экономичный метод сохранять секретность взамен громоздких процедур ежедневной проверки на бдительность и сознательность. В выходные и праздники режим усиливался.

Хотя поначалу обращению с секретными документами ученых никто не учил, со временем для них разработали подробные инструкции на все случаи жизни.

Все документы имели уровень допуска, причем у разных ведомств они могли различаться. Уровни помечали либо количеством нулей в регистрационном номере, либо специальным грифом: «совершенно секретно, особая папка», «совершенно секретно», «секретно» и другими. Так, в первой половине 1960-х вся информация о делящихся материалах была секретной и совершенно секретной, о реактивном топливе — секретной, о полимерах — частично секретной (запрещалось делиться тонкостями технологии и производственными планами). Складывать вместе материалы с разным грифом запрещалось.

Работать с секретными документами ядерные физики начинали еще в студенчестве: доступ к специальным секретным тетрадям давали только после подписки о неразглашении.

Конференции (их приходилось проводить часто, ведь работали ученые фактически в неисследованной области) и диссертации тоже были закрытыми от широкого доступа. Такое засекречивание авторства больно било по самолюбию исследователей.

Рабочие записи физиков-ядерщиков на секретных объектах тоже становились государственной тайной. Каждый день спецтетради нужно было сдавать в спецпапках в первый отдел под роспись с пересчетом страниц. Если поначалу, как вспоминал Андрей Сахаров, это могло льстить, то потом мешало работать — ведь к своим записям невозможно было обратиться в любой момент. Нередки были случаи, когда ученый, обливаясь холодным потом, обнаруживал, что потерял несколько страниц рукописи. А если документы вовремя не сдавали, сотрудники первого отдела могли вскрыть лабораторию и обыскать ее.

Несанкционированные записи вести запрещалось, читать спецлитературу в общественных местах — тоже. Любое использование фото- и видеокамер было жестко регламентировано.

Все ключевые понятия скрывались тотальным шифрованием. Например, «продуктом А-9» называли уран, «продуктом 180» — тяжелую воду, «аметилом» — плутоний-239, «воприлом» — радий, а «окуриванием» — радиоактивное излучение. Причем в разных институтах коды различались: если в Обнинске нейтрон называли «метеоритом», то в Курчатовской лаборатории № 2 («Двойке») — «нулевой точкой».

В отчетах о работе, которые тоже были секретными, машинистки, набирая текст, пропускали все важные термины, и заведующий-ученый вписывал в эти пробелы карандашом кодовые слова. Если отчет после этого проходил через другой закрытый институт, в нем шифры стирали ластиком и вписывали свои.

Постройкам тоже давали кодовые названия. Причем они могли резко меняться. Так, за один день «здание № 121» могло стать «зданием № 28». В некоторых случаях надписи и таблички в секретных НИИ намеренно делали нерепрезентативными. Например, в отделе приборов теплового контроля Курчатовской лаборатории разрабатывали центрифуги, разделяющие изотопы. Иногда надписей не было вообще:

«Секретность доходила до анекдота. Окончив университет, Валя В. приехала по путевке работать на Объект. В отделе кадров ее проинструктировали, дали временный пропуск в главный корпус: „Надо пройти налево по длинному-длинному коридору. На дверях никаких надписей нет, всё засекречено, и вы ни у кого ничего не спрашивайте, а идите до конца коридора“. Валя вошла в корпус, пошла по этому длинному коридору, а кабинета Маркелова всё нет и нет. В конце коридора она увидела дверь с буквой „М“. „Наверное, это кабинет Маркелова“, — подумала она. В это время оттуда вышел мужчина, и Валя спросила его: „Там Маркелов?“. Мужчина немного странно посмотрел на нее и ответил: „По-моему, там его нет“. Только тогда до Вали дошло, что это за кабинет».

Из книги радиохимика Ольги Марчук «Обнинская история»

Научные и технические работники собирались во временные коллективы, при этом параллельно работая в разных группах. Это позволяло организовать деятельность в условиях нехватки комнат и конкуренции за места.

Поначалу жестких норм радиационной безопасности не было. Главной защитой при работе с радиоактивными материалами были перчатки и вентиляция.

Сами секретные физики тоже нередко недооценивали опасность: ликвидировали аварии за одну смену, вытирали подштанниками радиоактивные разливы, сливали «грязь» в канализацию и игнорировали показания дозиметров.

Однако постепенно, со становлением атомной промышленности, меры безопасности разработали. Например, стали применять зональное устройство лабораторий со шлюзами, душевыми и постами дозиметрического контроля, чтобы радиация не выходила за пределы «грязной зоны», а также специализированные устройства для утилизации отходов. На протяжении рабочей недели сотрудники носили специальную кассету на груди, которую в субботу сдавали дозиметристам. Сами радиоактивные материалы очень старательно упаковывали в несколько слоев, чтобы надежно изолировать опасный материал. А еще атомщикам за вредность давали молоко — оно считалось полезным.

Впрочем, секретность сказывалась и на безопасности. Так, в ЗАТО замалчивали инциденты и отравления. Например, выброс радиации описывали эзоповым языком (его даже называют «атомязом») как «опыт работы с негерметичными тепловыделяющими элементами».

Случаи облучения тоже официально не признавались. Так, работникам, подвергшимся ему, ставили условный диагноз — «астеновегетативный синдром» вместо «лучевая болезнь», а через какое-то время карточки таких больных «теряли».

Но при этом научные работники получали доступ ко всем дефицитным ресурсам. Например, ходила история, что как-то Курчатову понадобилось немного платины, но достать ее по стандартным каналам не смогли. Тогда уже на следующий день к лаборатории подъехал целый грузовик, набитый дорогими платиновыми изделиями, взятыми «откуда-то из музеев».

Главным специалистам, таким как тот же Игорь Курчатов или Юлий Харитон, предоставлялась персональная охрана. Кроме того, на всякий случай руководителям атомной отрасли запретили летать на самолетах и выделили специальный вагон для поездок на объекты вне Москвы.

Младших сотрудников тоже не обделяли. Например, в ЗАТО устраивали филиалы МИФИ, где можно было учиться и повышать квалификацию без отрыва от производства. А сама отрасль, особенно на первых порах, позволяла талантливому специалисту сделать головокружительную карьеру, за несколько лет пройдя путь от ассистента до руководителя лаборатории или сектора.

Развлекаться и нарушать

Одной работой жизнь секретных физиков, конечно, не ограничивалась.

Одними из любимых развлечений жителей ЗАТО были танцы и кино. Первое было доступнее: танцевальные вечера устраивали и в клубах, и в домах культуры, и в общежитиях. А вот в кино попасть было сложнее: посещаемость театров была в два раза выше, чем в остальной стране, и билетов всем не хватало. Зато благодаря налаженным связям с Мосфильмом можно было посмотреть то, что показывали только на фестивалях и закрытых показах. В виде особого расположения не запрещалось и приглашать на концерты полуопальных бардов вроде Окуджавы или Высоцкого.

Хотя в ЗАТО были свои профессиональные драматические театры, жители предпочитали так называемые культпоходы — выезды в театры за пределами закрытой территории. Зато при переполненных залах проходили самодеятельные концерты. На них мог выступать инженер, собравший джаз-банд, физик-экспериментатор и жена начальника охраны, исполняющие романсы, или ученый, прошедший Норильлаг, с чувством читающий басни.

Никогда не пустовали спортплощадки: физики с удовольствием играли в футбол, волейбол, теннис, городки и хоккей, катались на лыжах и коньках. Нередко желающих принять участие в соревнованиях было столько, что приходилось стоять в очереди.

Как правило, ЗАТО располагались либо в лесу, либо на живописном берегу реки или озера. На природе обитатели закрытых городов пытались хоть немного побыть вне режима: ходили по грибы, на прогулки, пикники, бренчали на гитаре возле костра. Впрочем, даже здесь от взглядов вездесущих сотрудников нельзя было укрыться.

В городских парках назначали свидания, в баре пропускали по кружке пива или играли в бильярд. А на дачах упражнялись в селекции, прививая, к примеру, семь сортов к одной яблоне.

Некоторые любили выпить, в том числе видя в этом средство от радиации. Например, Челябинск-40 профессор Массачусетского технологического института Кейт Браун назвала vodka society. А стремясь разбавить серые будни, шальные физики, живя в общежитии, заводили лошадь на балкон третьего этажа или блеяли из окон, пытаясь выманить коз, которые жили здесь же в соседнем сарайчике. Делали они это не просто так, а споря, например, удастся ли выманить козу определенного цвета.

Еще одним развлечением иногда становилось нарушение режима. Ученые подглядывали через маленькое окошко секретной лаборатории за иностранной делегацией, придумывали целые легенды, чтобы поучаствовать в областных соревнованиях по волейболу. А один из физиков, если верить популярной байке, прошел на объект по пропуску, где вместо его фотографии было изображение кота.

Сами нарушения не были чем-то из ряда вон выходящим: наперекор режиму шли как случайно, так и осознанно. Личные печати и пропуска теряли, после чего их приходилось выпускать заново. Ключи от секретных помещений не сдавали, передавали, путали, а порой и роняли в действующий реактор, откуда их потом приходилось доставать всем НИИ.

Спецпапки для хранения секретных документов, которые положено было сдавать в спецчасть, выносили за пределы лаборатории, чтобы сдавать в них белье в прачечную.

Рабочие темы обсуждали в общественном транспорте, а бумаги оставляли на столе или на полу. Некоторые так гордились своим положением, не в последнюю очередь благодаря пропаганде «ответственной миссии», что нарушали запрет и рассказывали родственникам, где работают. В лабораториях устраивали тайные чаепития, несмотря на то, что есть, пить и курить в них запрещалось.

Иногда причины нарушений были фантасмагорическими. Так, мечтавший о каталоге Британской торгово-промышленной выставки сотрудник Обнинского филиала ФХИ имени Карпова сообщил организаторам адрес ЗАТО.

Нарушения карались быстро. За хранение черновиков секретной докторской диссертации в шкафу, а не в сейфе, и вселение в комнату для секретных работ хозлаборантки без допуска заведующему сектором № 6 Обнинского филиала ФХИ Курыленко запретили на полгода рабочие командировки.

Но иногда режим приходилось нарушать просто для того, чтобы нормально работать. Так, в обнинской лаборатории оригинально обошли ограничение на выдачу документов из первого отдела. Сотрудникам нужно было поднять много секретной документации, чтобы быстро составить инструкцию по ядерной энергоустановке для подводников. Но, согласно регламенту, бумаги выдавали очень медленно и только небольшими партиями. Тогда из соседнего с секретным отделом помещения убрали всю мебель, кроме двух столов без ящиков и двух стульев, и пробили окно к хранилищу. Через него документы выдавали без счета и росписи. Работали всё время при закрытых дверях.

Были и те, кто спекулировал на лучших условиях жизни в ЗАТО, перепродавая товары. Так, за автомобиль «Москвич» вне закрытой территории можно было получить на 2,5–3 тысячи рублей больше, чем при покупке. Городские власти активно боролись со спекулянтами: им грозило уголовное преследование.

Оказывались среди секретных физиков и «политические». Например, техника-оформителя Бориса Ананского лишили допуска за связь с антисоветскими элементами. А завлабораторией № 14 Александра Васильева бессрочно отстранили от работ за неправильную позицию по Чехословакии, приглашение неблагонадежных литераторов в Дом ученых и поддержку опального физика Валерия Павлинчука. Однако в целом даже к крамольным разговорам ученых вплоть до конца 1960-х годов власти относились снисходительно из-за важности той задачи, которую они решали.

Образ жизни в атмосфере тотальной секретности не просто был для большевиков способом удержать власть, но и помогал им формировать «режимных людей». Жизнь физиков в ЗАТО регламентировал не только закон о гостайне, но и неформальные нормы. Лабораторная повседневность для них срослась с секретностью, а сами ученые становились одновременно исследователями и профессионалами режимного дела. Так, в зарубежных командировках некоторые из выездных пытались разведать, над чем работают их иностранные коллеги. Например, терлись спиной о стену, чтобы потом по оставшимся на одежде следам понять, что за работы там ведут.