Микроагрессия

как пеленают американский разум (перевод The Atlantic)

Уже классический большой текст о том, каким образом американские студенты превратились в вечно обиженных и вечно протестующих людей, постоянно требующих что-нибудь запретить.

Это нонсенс, конечно — понятно, когда хватать и не пускать требует депутат Госдумы, но теперь главный источник цензурного возмущения — студенты лучших университетов мира.

Важный момент: как раз вот это безумие (изнасилование взглядом! Малевич — расист! Венера Милосская оскорбляет людей с ограниченными возможностями!) и привело в правый лагерь огромное количество людей помоложе, умученных политкорректностью — раньше университетские бунтари читали Мао; теперь Мао читают университетские комсомольцы, а бунтари ходят в кепках MAGA (и регулярно получают за это по лицу от неравнодушного антифашистского большинства). Счет профессоров, потерявших работу и карьеру из-за неосторожной фразы, за которой последовал донос, идёт на десятки.

Короче, в американском образовании что-то очень сильно не так. Что именно — объясняет The Atlantic.

Текст: Грег Лукьянов и Джонатан Хайдт, The Atlantic. Перевод: Григорий Николаев, «Спутник и Погром»

Американские студенты все чаще требуют оградить их от слов и идей, которые им не нравятся — во имя эмоционального удобства. Это катастрофа как для системы образования, так и для психического здоровья американцев.

В колледжах и университетах США происходит нечто странное. Из ничего вырастает новое движение, не имеющее цели и подпитываемое самими студентами; и цель этого движения — изгнать с кампусов слова, идеи и концепции, которые могут вызвать дискомфорт или кого-нибудь оскорбить. В прошлом декабре Дженни Сук опубликовала статью на сайте The New Yorker, в которой рассказала, как к ее коллеге в Гарварде, профессору юриспруденции, обратились студенты; они просили не рассказывать про законы об изнасиловании (а однажды даже потребовали не употреблять слово «насилие», даже в контексте «нарушение закона»), так как это может огорчить некоторых из учащихся. В феврале Лора Кипнис, профессор Северо-Западного университета, опубликовала в The Chronicle of Higher Education эссе, посвященное сексуальной паранойе на кампусах. В результате студенты, оскорбленные статьей профессора и ее твитом, подали множество жалоб, обвиняя Кипнис в нарушении девятой статьи поправок к Закону об образовании (Title IX, одна из статей поправок к Закону об образовании, принятых в 1972 году, запрещает дискриминацию учащихся по половому признаку — прим. пер.). Университетское начальство начало расследование действий Кипнис. В июне анонимный профессор опубликовал в Vox эссе о том, как осторожно ему приходиться преподавать. Под таким заголовком: «Я либеральный профессор и мои либеральные студенты вызывают у меня ужас». Несколько популярных комиков, включая Криса Рока, больше не выступают на университетских кампусах (см. статью Кейтлин Фланаган в нашем издании). Джерри Сайнфелд и Билл Мар публично высказались по поводу чувствительности нынешних студентов — по мнению комиков, учащиеся сегодня не понимают шуток.

За короткое время из небытия в ежедневный словарь студентов перекочевали два термина. «Микроагрессии» — мелкие действия или слова, не имеющие под собой желания оскорбить человека, но воспринимающиеся как вид насилия. К примеру, согласно рекомендациям некоторых кампусов, вопрос «Где ты родился?», обращенный к американцу с азиатской или латиноамериканской внешностью, является микроагрессией, так как подразумевает, что они не настоящие американцы. «Предупреждение о триггерах» (trigger warnings) — это некие предупреждения, которыми профессора должны предварять разговор о вещах, могущих вызвать сильный эмоциональный отклик у студентов. К примеру, некоторые студенты потребовали снабжать такими предупреждениями книги вроде Things Fall Apart Чинуа Ачебе (так как в книге есть описания расового насилия) и «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (так как в произведении присутствует мизогиния и сцены домашнего насилия); дело в том, что студенты, пережившие расизм или домашние побои, должны иметь возможность избежать чтения этих книг, могущих стать «триггером» воспоминаний о своих травмах.

Часть происходящего в последнее время на кампусах выглядит откровенным абсурдом. В апреле студенты Брандейского университета азиатского происхождения устроили на ступенях университета инсталляцию с целью ознакомления учащихся с примерами микроагрессии, с которой сталкиваются азиаты. В качестве примера таких микроагрессий использовались фразы вроде «Разве ты не разбираешься в математике?» и «Мне всё равно, какой расы человек». Но инсталляция вызвала неудовольствие другой группы азиатских студентов, посчитавших микроагрессией уже ее саму. Ассоциация азиатских студентов демонтировала свою инсталляцию, а ее президент послал всем учащимся университета электронное письмо, в котором извинился перед всеми, «для кого рассказ о микроагрессиях стал триггером и кого оскорбил».

Новые порядки понемногу превращаются в закон; все это сильно влияет на то, что можно говорить на занятиях — даже в порядке обсуждения. В течение 2014–15 учебного года деканам 10 школ, входящих в структуру Калифорнийского университета, на тренингах приводили примеры микроагрессий, которых нужно избегать. Среди оскорбительных заявлений были фразы «Америка — страна возможностей» и «Я считаю, что работу должен получить наиболее квалифицированный соискатель».

В прессе все это описывается как возрождение «политкорректности». Это правда лишь отчасти — между происходившим в 80-е и 90-е и нынешней ситуацией все же есть разница. Движение за политическую корректность пыталось ограничить речь (не допуская разжигания ненависти к меньшинствам), но при этом хотело изменить литературный, философский и исторические каноны, добиваясь того, чтобы в них были включены и иные точки зрения. Нынешнее движение студентов озабочено в первую очередь эмоциями. Оно предполагает, что психика учащихся невероятно хрупка и ее нужно защитить от любого вреда. Конечной целью, по-видимому, является превращение кампусов в «safe space», где молодежь будет ограждена от любых слов и идей, могущих вызвать неудобство. И нынешнее движение куда активнее пытается наказать тех, кто (даже случайно) встает у него на пути. Это можно назвать «мстительной защитой». Все это создает культуру, в которой людям приходится подумать дважды, прежде чем открыть рот — а иначе их обвинят в «нечуствительности», «агрессии» или в чем похуже.

Мы уже некоторое время со всевозрастающей тревогой следим за развитием этой ситуации. (Грег Лукьянов — юрист, специалист по конституционному праву; президент Фонда защиты индивидуальных прав в образовании (Foundation for Individual Rights in Education). Организация занимается защитой свободы слова на кампусах и выступала в защиту многих студентов и преподавателей, о которых идет речь в статье. Джонатан Хайдт — социальный психолог, изучающий культурные войны в Америке. О том, как каждый из нас пришел к этой теме, можно прочесть здесь.) Нынешние тренды угрожают самой системе образования и качеству учебных заведений Америки; об этих опасностях можно написать отдельную статью. Но в этом эссе мы хотим обсудить другие вопросы: как новые порядки влияют на самих студентов? Помогает ли эта культура тем, кого должна защищать? Что студенты выучивают, проведя четыре года в обществе, которое пристально отслеживает ненамеренные оскорбления, помещает предупреждения на обложки классических книг и всячески показывают, что слова сами по себе могут быть инструментом насилия и потому должны находиться под контролем начальства кампусов, одновременно играющего роль и защитника, и обвинителя?

В сфере образования широко распространен афоризм: «Не учите студентов, что думать; учите их, как думать». Эта идея восходит еще ко временам Сократа. То, что мы сегодня именуем «сократическим методом», учит людей критическому мышлению, заставляя студентов задумываться о собственных взглядах. Иногда это неприятно, иногда возмущает — но ведет к пониманию.

Но нынешний обычай «мстительной защиты» учит студентов мыслить совершенно в ином ключе. Они не готовы к профессиональной работе, во время которой иногда приходиться сотрудничать с людьми, с которыми вы не согласны. Мало того, наносится вред самой психике учащихся. Нынешняя университетская культура, цензурирующая речь и карающая говорящих, вбивает в головы людям мыслительные паттерны, удивительно напоминающие паттерны, приводящие к депрессии и повышенной тревожности. Попытки защитить разум студентов вполне могут повредить ему.

Как мы до этого дошли?

Тяжело понять, почему политика защиты любой ценой так расцвела в последние годы. Возможно, это связано с недавними реинтерпретациями федеральных законов против дискриминации (об это позже). Но скорее всего свою роль сыграла и смена поколений. За время жизни последнего поколения изменилось само детство. Многие люди из поколения «бэби бумеров» и «поколения Х» помнят, как еще в восьми- девятилетнем возрасте по целым дням катались на велосипеде по родному городу без какого-либо надзора. После уроков дети были предоставлены самим себе — от них ожидалось участие в мелких драках; считалось, что это даёт ценный опыт. Но в 80-е «свободное» детство кончилось. Взлет преступности в период с 60-х по ранние 90-е привел к тому, что родители стали следить за детьми куда пристальнее, чем их родители в свое время за ними. В новостях все чаще появлялись сообщения о похищенных детях, а в 1984-м их фотографии начали печатать на пакетах молока. В ответ многие родители стали держать детей на коротком поводке и всерьез задумались над их безопасностью.

Точно так же безопасностью детей озаботились и школы. С детских площадок убрали опасные снаряды; из меню школьных буфетов исчезло арахисовое масло. После стрельбы в школе «Колумбайн» в 1999 года школы вплотную занялись проблемой насилия в школе, вводя режим «нулевой терпимости». Дети, родившиеся после 80-х («миллениалы»), со всех сторон слышали одно и то же: жизнь опасна, но взрослые сделают все, что в их силах, чтобы уберечь вас не только от незнакомцев, но и друг от друга.

Эти дети выросли в культуре, которая становилась (и продолжает становиться) все более политически поляризованной. Республиканцы и демократы всегда друг друга недолюбливали, но по данным опросов, начавшихся еще в 70-х, их взаимная нелюбовь была довольно легкой. Ситуация начала меняться в начале 2000-х. Политологи зовут этот процесс «партийная эмоциональная поляризация» (affective partisan polarization); этот процесс представляет серьезную проблему для любой демократической системы. Каждая из сторон активно демонизирует противника, что затрудняет приход к компромиссу. Недавнее исследование показывает, что явные или подсознательные предубеждения в области политики сегодня так же сильны, как предубеждения в области расовой принадлежности.

Поэтому нетрудно понять, почему сегодняшние студенты так хотят защиты и так враждебны к идеологическим противникам. Эта враждебность и чувство собственной праведности добавляют силы каждому новому моральному крестовому походу. Принцип психологии морали гласит: «Мораль укрепляет и ослепляет». Когда мы оцениваем кого-то с моральной точки зрения, мы часто выражаем верность нашей команде. Но это мешает нам критически мыслить. Признание того, что точка зрения противной стороны имеет какой-то смысл — дело рискованное; собственная команда может счесть это предательством.

Социальные сети позволяют вести крестовые походы, возмущаться, солидаризироваться и порицать предателей с невероятной легкостью. Facebook был создан в 2004 году, а в 2006-м открыл регистрацию для детей старше 13 лет. А значит первая волна студентов, проведших все свои подростковые годы в социальных сетях, пошла в университеты в 2011 году, и закончила их лишь сейчас.

Поколение первых «аборигенов социальных сетей» отличается от родителей в том, как они используют моральные оценки и как поддерживают друг друга в идеологических конфликтах. Нам многое в них нравится: молодежь сегодня общается друг с другом, следит за новостями, пытается помочь обществу сильнее, чем поколение, воспитанное телевизором. Но социальные сети произвели фундаментальные изменения в балансе сил между студентами и профессурой; преподаватели сегодня все больше боятся, что студенты уничтожат их репутацию, подняв против них толпу в интернете.

Мы не пытаемся выдать это за прямое следствие происходящего, но в последние десятилетия среди молодежи растет количество психических заболеваний — как на кампусах, так и вне их. Часть роста, конечно, обусловлена улучшением методов диагностирования и нормализацией получения психологической помощи — но большинство экспертов полагает, что некая часть этого тренда обусловлена именно современной ситуацией. Почти все психологи на кампусах, опрошенные в 2013 году Ассоциацией психологов американских колледжей (American College Counseling Association), подтвердили, что число студентов, страдающих от серьезных психологических проблем, выросло. Растет и количество психологических проблем, о которых сообщают сами студенты. Согласно данным опроса, проведенного Ассоциацией здравоохранения американских колледжей (American College Health Association), 54% студентов «чувствуют повышенную тревожность» — пять лет назад их было 49%. Учащиеся все чаще сообщают об эмоциональных кризисах; психика людей становится более хрупкой, что требует изменений в отношениях между преподавателями и студентами. Проблема в том, что некоторые из этих изменений не помогают, а лишь вредят.

Излечение мыслью

Тысячелетиями философы понимали, что мы на самом деле не видим жизнь; мы видим ее версию, искаженную нашими мечтами, страхами и чувствами. Будда сказал: «Жизнь — это порождение нашего разума». Марк Аврелий писал: «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней». Во многих традициях поиск мудрости начинается с осознания этой идеи. Ранние буддисты и стоики, например, разрабатывали методики отречения от чувств, очищения мыслей и освобождение от эмоциональной пытки нормальной жизни.

Сегодня эту древнюю мудрость повторяет когнитивно-поведенческая терапия. Эта терапия является самой разработанной из немедикаментозных методов лечения психических заболеваний — она используется для лечения депрессии, повышенной тревожности, расстройств пищевого поведения и зависимостей; иногда она помогает даже при шизофрении. Ни одна другая форма психотерапии не дает таких результатов. Согласно исследованиям, когнитивно-поведенческая терапия столь же эффективна при лечении тревожности и депрессии, как и мощные антидепрессанты вроде «Прозак». Сам метод быстр и легко усваивается; после нескольких месяцев обучения многие пациенты справляются сами. В отличие от медикаментов, когнитивно-поведенческая терапия работает и после окончания лечения — она учит приемам мышления, которыми люди продолжают пользоваться и дальше.

Джон Бродес Уотсон, основатель бихевиоризма. Его труды легли в основу когнитивно-поведенческой терапии

Цель терапии — минимизировать искажения восприятия и научить точнее видеть мир. Терапия начинается с изучения дюжины самых распространённых когнитивных искажений: излишней генерализации, селективного восприятия или эмоционального мышления (в конце статьи будет приведен список самых распространённых искажений). Каждый раз, когда вы замечаете, что совершаете когнитивную ошибку, вы вспоминаете ее название, еще раз описываете фактологию, рассматриваете альтернативные интерпретации, а затем выбираете интерпретацию, более подходящую к фактам. Ваши эмоции подчиняются новой интерпретации. Со временем этот процесс становится автоматическим. Когда люди соблюдают ментальную гигиену — освобождают себя от клетки иррациональных мыслей, ранее забивавших их голову — они становятся менее подверженными депрессии, мнительности и гневу.

Параллели между когнитивно-поведенческой терапией и образованием ясны: терапия учит критически мыслить; учителя добиваются от учеников того же самого. Критическое мышление требует доказательств, а не эмоций или желаний — человек должен уметь рассматривать доказательства, противоречащие изначальной гипотезе. Но учат ли сегодня в университетах критическому мышлению? Или же студенты мыслят все более искаженно?

Давайте рассмотрим последние тренды высшего образования в свете тех когнитивных искажений, о которых говорят терапевты. Названия и описания психологических проблем мы заимствуем из книги Feeling Good Дэвида Бернса, а также воспользуемся вторым изданием труда Treatment Plans and Interventions for Depression and Anxiety Disorders за авторством Роберта Лэхи, Стивена Холланда и Латы МакГинн.

Высшее образование и «эмоциональное мышление»

По определению Бернса, «эмоциональное мышление» — это когнитивное искажение, из-за которого «человек полагает, что его негативные эмоции отражают реальность. „Я чувствую, следовательно, это правда“». Лэхи, Холланд и МакГинн формулируют суть искажения так: «ваши эмоции определяют вашу интерпретацию реальности». Но эмоциям не всегда стоит доверять; люди, не контролирующие свои эмоции, часто бросаются на тех, кто ничего им не сделал. Терапия при подобном искажении заключается в спокойном проговаривании про себя и размышлении о том, как ваши идеи связаны с вашими эмоциями.

Эмоциональное мышление — настоящий бич кампусов. Обвинение в «оскорбительности» — не просто заявление о том, что ты оскорблен. Это публичное обвинение говорящего в неком объективно неправильном поступке, требования извинений от оскорбителя и призыв к власти наказать преступника.

Люди, считающие, что у них есть право не быть оскорбленными, существовали всегда. Но — с викторианских времен до эпохи активизма 60-х и 70-х — радикалы раздвигали границы дозволенного и высмеивали существующие порядки. В 80-х года университетские кампусы начали попытки ограничить любую форму разжигания розни — особенно направленную против женщин и меньшинств. Мотив этих действий, конечно, достоин уважения — но сами действия привели к абсурдным результатам.

Среди самых известных ранних примеров такого абсурда — так называемый «буйволиный инцидент» в Пенсильванском университете. В 1993 году университет обвинил студента израильского происхождения в расизме, так как он крикнул «Заткнитесь, буйволы!» группе чернокожих девушек, шумевших у него под окном в ту ночь. Мало кто понимал, каким образом термин «буйвол» (в иврите обозначающий шумного или глупого человека) являлся оскорбительным для афроамериканцев. В результате инцидент попал в международные новости.

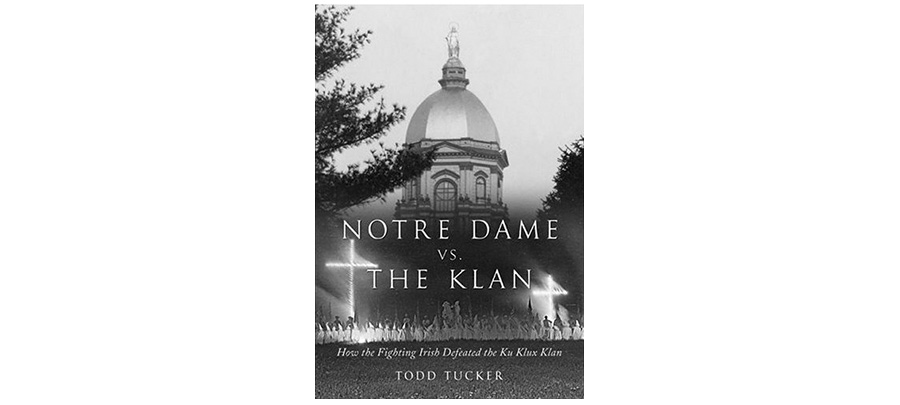

Право не быть оскорбленным провозглашали все чаще — и университеты старались эти требования исполнить. К примеру, в 2008 году Университет Пердью в Индианаполисе признал белого студента виновным в расистских действиях за чтение книги Notre Dame vs. the Klan. Книга в самых почтительных тонах рассказывала о том, как студенты противостояли Ку-Клукс-Клану, в 1924 году пытавшемуся оккупировать колледж Нотр-Дам. Тем не менее фотография собрания Клана на обложке оскорбила коллегу студента (он подрабатывал уборщиком) — и этого было достаточно, чтобы Управление по компенсирующим действиям (Affirmative Action Office) университета признал его виновным.

Обложка той самой книги

Эти примеры кажутся из ряда вон выходящими, но в последние годы логика подобных решений стала на кампусах стандартом. В прошлом году Университет Св. Фомы в Миннесоте отменил мероприятие, носящие название «Hump Day» — на празднике можно было погладить живого верблюда. Студенты создали группу в Facebook, где ругали праздник за издевательство над животными, пустую трату денег и оскорбление чувств жителей Ближнего Востока. При этом устроители Hump Day наверняка вдохновлялись популярным в то время рекламным роликом, в котором верблюд, работающий в офисе, бездельничал и радовался среде (Шутка в том, что американцы иногда зовут среду hump day, «день-горб». В смысле, середина недели; если ее перевалить, до выходных остается всего два дня. — прим. пер.). Никакого отношения к Ближнему Востоку ролик не имел. Тем не менее группа студентов, организовавшая праздник, на своей странице в Facebook объявила об отмене мероприятия, так как «программа праздника вызвала раскол, а сам праздник бы создал неуютную и, возможно, небезопасную среду на кампусе».

Так как в академической среде существует общепринятый негласный запрет на «обвинение жертвы», считается неправильным подвергать сомнению оправданность (не говоря уже об искренности) чужих эмоций — особенно эмоций, связанных с групповой идентичностью. «Я оскорблён», — довольно сомнительный аргумент превращается в беспроигрышный ход. Дальше начинается то, что Джонатан Раух, один из редакторов этого журнала, назвал «бесконечным повышением ставок на конкурсе обид» — обе стороны противостояния орудуют собственной оскорблённостью как дубинкой. Планка цензуры, определяющей недопустимые высказывания, при этом всё повышается и повышается.

Начиная с 2013-го давление со стороны федерального правительства только укрепило этот тренд. Федеральный закон о борьбе с дискриминацией регулирует вопросы активной дискриминации (harassment) и предвзятого отношения к студентам на основании их пола, расы, религии или национальности. До недавних пор Управление по гражданским правам Министерства образования признавало, что для возбуждения дела речь должна идти об «объективно разжигающей» деятельности — по крайней мере, она должна восприниматься как таковая «разумным человеком». Для того, чтобы стать причиной возбуждения дела, заявляло Управление в 2003 году, «недостаточно, чтобы речь выражала взгляды, использовала слова, символы и идеи, которые могут счесть оскорбительными лишь некоторые люди».

Но в 2013 году сотрудники Министерства юстиции и образования расширили понятие «сексуальное домогательство», включив в него устную речь, которая может быть просто «нежеланной». Боясь федерального расследования, университеты начали применять эту логику — уравнивание «нежеланной» речи и домогательства — не только в вопросах секса, но и в вопросах расы, религии и даже статуса ветерана боевых действий. Каждый теперь сам для себя субъективно определяет, были ли слова преподавателя или студента «нежеланными» и являлись ли они дискриминацией. Эмоциональное мышление теперь принимается в качестве доказательств.

Если наши университеты учат студентов тому, что эмоции можно использовать как оружие (или хотя бы как доказательства в административных делах), это значит, что они развивают в учащихся гиперчувствительность, которая вызовет множество конфликтов в их жизни как на кампусе, так и за его пределами. Вполне возможно, что наши учебные заведения учат студентов мышлению, которое нанесет вред не только их карьере и личным отношениям, но и их психическому здоровью.

Гадания и триггеры

По определению Бернса, «гадание» (fortune-telling) — «постоянное ожидание того, что дела будут плохи»; при этом «вы убеждены, что ваше предсказание — само по себе факт». Лэхи, Холланд и МакГинн определяют то же искажение как «негативное предсказание будущего» или поиск потенциальных опасностей в каждодневных ситуациях. Набирающее в последнее время популярность требование «предупреждать о триггерах» в учебной литературе — это как раз пример такого «гадания».

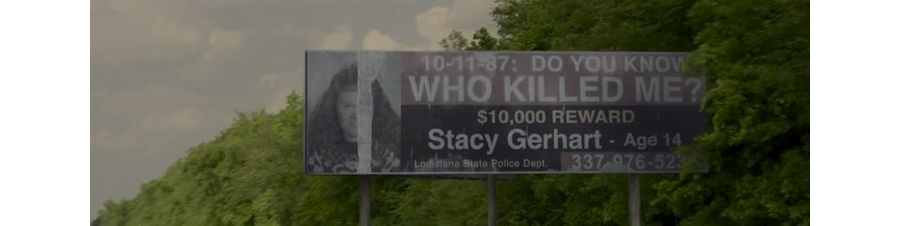

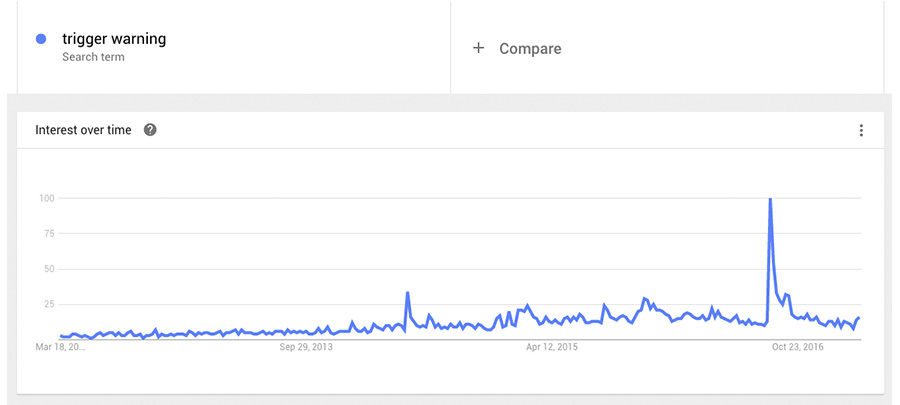

Сама мысль о том, что слова (или запахи, или любые другие ощущения) способны стать триггером переживания прошлых травм — а также породить страх того, что былые страдания вернутся — существует еще со времен Первой мировой; именно тогда психиатры начали лечить солдат, страдающих от того, что теперь известно как «посттравматическое стрессовое расстройство». Но «предупреждения о триггерах», по-видимому, возникли совсем недавно — на форумах раннего интернета. Эти предупреждения часто использовались на форумах по саморазвитию и феминизму — они позволяли людям, пережившим травматический опыт, избежать информации, могущей вызвать острые воспоминания или паническую атаку. Судя по данным поисковых систем, выражение вошло в мейнстрим примерно в 2011 году; употребление словосочетания «trigger warning» резко скакнуло вверх в 2014 году, а в 2015-м достигло рекордной частоты. Внедрение «предупреждений о триггерах» на кампусах шло примерно тем же курсом — казалось, за одну ночь все студенты университетов стали требовать от своих преподавателей заранее предупреждать их о любых вещах в учебных материалах, могущих вызвать негативную эмоциональную реакцию.

Частота употребления словосочетания “trigger warning” в поисковых запросах Google

В 2013 году группа администраторов, студентов, выпускников и одного преподавателя Оберлинского колледжа в Огайо выпустили для преподавателей онлайн-документ (позже удаленный в связи с сопротивлением профессуры), где перечисляли темы, достойные trigger warning. В списке значились и классовая дискриминация, и привилегия. Группу рекомендовала избегать изучения материалов, могущих вызвать негативную реакцию студентов, за исключением материалов, «прямо связанных» с курсом. Группа также рекомендовала сделать изучение материалов, «слишком важных, чтобы избегать их изучение», опциональным.

Трудно представить, каким образом романы о классовой дискриминации и привилегиях могут спровоцировать реакцию, сходную с симптомами PTSD. Теперь trigger warnings требуют добавлять перед каждой идеей, которую студенты могут счесть неприятной с политической точки зрения — все по имя избежания вреда учащимся. Это пример того, что психологи зовут «мотивируемым мышлением» — мы формулируем аргументы в пользу той точки зрения, которую мы поддерживаем. Как только вы начинаете считать что-то оскорбительным, вы тут же придумываете, каким образом эта вещь может нанести травму другим. Вам кажется, что вы знаете, как отреагируют другие — и вы знаете, что реакция их будет ужасна. Прямая моральная обязанность общества, таким образом — остановить этот ужас. Студенты требовали снабдить предупреждениями о триггерах множество книг, включая Mrs. Dalloway Вирджинии Вульф (Ратгерский университет, за «суицидальные мотивы») и «Метаморфозы» Овидия (Колумбийский университет, за «сексуальные домогательства»).

В эссе Дженни Сук в New Yorker описаны проблемы изучения законов об изнасилованиях в эпоху триггеров. По словам Сук, некоторые студенты настойчиво требовали у преподавателей не изучать проблему, тем самым пытаясь защитить себя и своих сокурсников от потенциальных негативных эмоций. По выражению Сук, «это примерно как будущие хирурги, которые поголовно боятся вида крови».

Есть и более глубокая проблема, касающиеся «триггеров». Согласно базовым теориям психологии, попытка помочь страдающим от панических атак, оградив их от пугающих вещей, контрпродуктивна. Человек, застрявший в лифте, может запаниковать и решить, что сейчас умрет. Этот пугающий опыт может изменить нейронные связи в амигдале, что приведет к боязни лифтов. И если вы хотите навсегда сохранить страх этого человека перед лифтами — что ж, всячески помогайте ему их избежать.

Но если вы желаете помочь человеку, берите пример с Ивана Павлова и занимайтесь экспозиционной терапией. Можно для начала попросить человека просто посмотреть на лифт на расстоянии — из прихожей, например; страх постепенно начнет ослабевать. Если ничего плохого с человеком от взгляда на лифт не происходит — то есть страх не находит подкрепления — в его мозгу начнет формироваться новая ассоциация: лифт не обязательно опасен (снижение уровня страха в результате изучения пугающего объекта называется «эффектом привыкания»). В следующие дни человека просят подойти к лифту поближе; потом — нажать кнопку вызова; и наконец — зайти в кабину и проехать один этаж. Таким образом в амигдале образуются новые связи и ассоциации — и прежде пугающая вещь становится безопасной и нормальной.

Студенты, требующие trigger warnings, вполне могут быть правы, когда говорят, что чтение некоторых материалов могут пробудить в их сокурсниках воспоминания о пережитых травмах. Но вот в чем они ошибаются — так это в том, что запрет на подобные материалы кому-то поможет. Студенты, страдающие от PTSD, конечно, должны получать помощь — но не стоит отказываться от нормальной жизни, которая сама по себе создает эффект привыкания. Обсуждения в классе прекрасно подходят для легких напоминаний о травматическом опыте (например, использование слова «насиловать»). Обсуждение насилия вряд ли кончится изнасилованием; именно поэтому обсуждение — лучший способ начать создавать в головах переживших травму новые ассоциации. И лучше бы студентам начать привыкать к миру в колледже — потому что реальная жизнь куда менее склонна удовлетворять просьбы о trigger warnings и пропуске беспокоящей информации.

Использование предупреждений о триггерах создает нездоровые ментальные привычки и в среде студентов, не страдающих от PTSD или панических атак. Люди учатся бояться не только на своем опыте, но и на опыте, получаемом от социума. Если все вокруг боятся чего-то — лифтов, определенных районов города, книг о расизме — вы тоже начнете этого бояться. Психиатр Сара Рофф в своей прошлогодней статье в The Chronicle of Higher Education писала: «Наибольшее беспокойство у меня вызывают trigger warnings. Я боюсь, что они повлияют не только на людей, переживших травматический опыт, но и на всех остальных. Студентов приучают к мысли, что в обсуждении сложных аспектов нашей истории есть что-то опасное или вредное».

В статье, опубликованной в прошлом году в Inside Higher Ed, семь профессоров гуманитарных наук писали, что движение, выступающее за введение trigger warnings, «уже произвело пугающий эффект на преподавание и педагогику». Авторы пишут, что их коллегам «поступают звонки от деканов и администраторов, расследующих жалобы студентов на содержание „триггеров“ в учебных материалах вне зависимости от того, были ли студенты предупреждены». По словам профессоров, trigger warnings «являются гарантией того, что студенты не испытают неожиданных неудобств — мало того, подразумевается, что если они их испытали, был нарушен некий договор». Когда учащиеся ожидают предупреждений перед любым неприятным материалом как данности, для университета легче просто не преподавать любую информацию, могущую оскорбить самых чувствительных из учеников.

Преувеличение, ярлыки и микроагрессия

Бернс определяет «преувеличение» (magnification) как «преувеличение значимости некоторых вещей». Лэхи, Холланд и МакГинн определяют «навешивание ярлыков» (labeling) как «закрепление негативных свойств за собой и другими». Университетская мода последнего времени на поиск расистских, сексистских, классовых и прочих дискриминационных микроагрессий учит студентов фокусироваться на мелких и случайных обидах — и это неслучайно. Мало того, в этом-то и заключается цель — выискивать мельчайшие обиды и навешивать на «обидчиков» ярлык агрессора.

Термин «микроагрессия» возник в 70-е годы и означал неявные или даже неосознанные проявления расизма. В последние годы определение стало включать в себя все, что можно счесть дискриминацией по какому угодно признаку. К примеру, в 2013 году группа студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе оккупировала класс во время лекции профессора педагогики Вала Раста. Группа зачитала коллективное письмо о враждебной к цветным студентам атмосфере, сложившейся на кампусе. Хотя имя самого Раста не упоминалось, группа довольно явно подразумевала, что его курс переполнен микроагрессиями. Дело в том, что проверяя правописание студентов, профессор Раст отметил ошибочное написание слова «indigenous» (туземный) — слово было написано с прописной буквы. Группа студентов утверждала, что исправив прописную букву на строчную, профессор совершил акт микроагресии против студентки и ее идеологии.

Студенты Калифорнийского университета, сорвавшие лекцию профессора педагогики Вала Раста, чтобы зачитать письмо против расовой дискриминации на кампусе

Даже шутки о микроагрессии воспринимаются как агрессия — и требуют наказания. Прошлой осенью студент Мичиганского университета Омар Махмуд написан фельетон для консервативной студенческой газеты The Michigan Review, высмеивающий желание увидеть микроагрессию в любом действии. Одновременно Махмуд работал в The Michigan Daily, газете кампуса. Редакторы Daily заявили, что Махмуд «высмеял опыт своих коллег по газете и меньшинств на кампусе», и это «создает конфликт интересов». Газета уволила Махмуда после того, как он описал случившееся в заметках на двух сайтах — The College Fix и The Daily Caller. Позднее группа студенток испачкала дверь Махмуда яйцами,